1948年、帝国銀行椎名町支店で起きた前代未聞の大量毒殺強盗事件。半年後に日本画家が逮捕されて死刑判決が確定し、95歳で獄死するまで無実を訴え続けたが、その雪冤は果たされていない。逮捕に至る背景にはGHQの介入があったと目されており、戦後最大の冤罪事件とも言われている。

本事件は、事件の発生から平沢貞通の逮捕までの前編、逮捕後の取調・裁判や事件の推察を含む後編の2エントリとする。

事件の発生

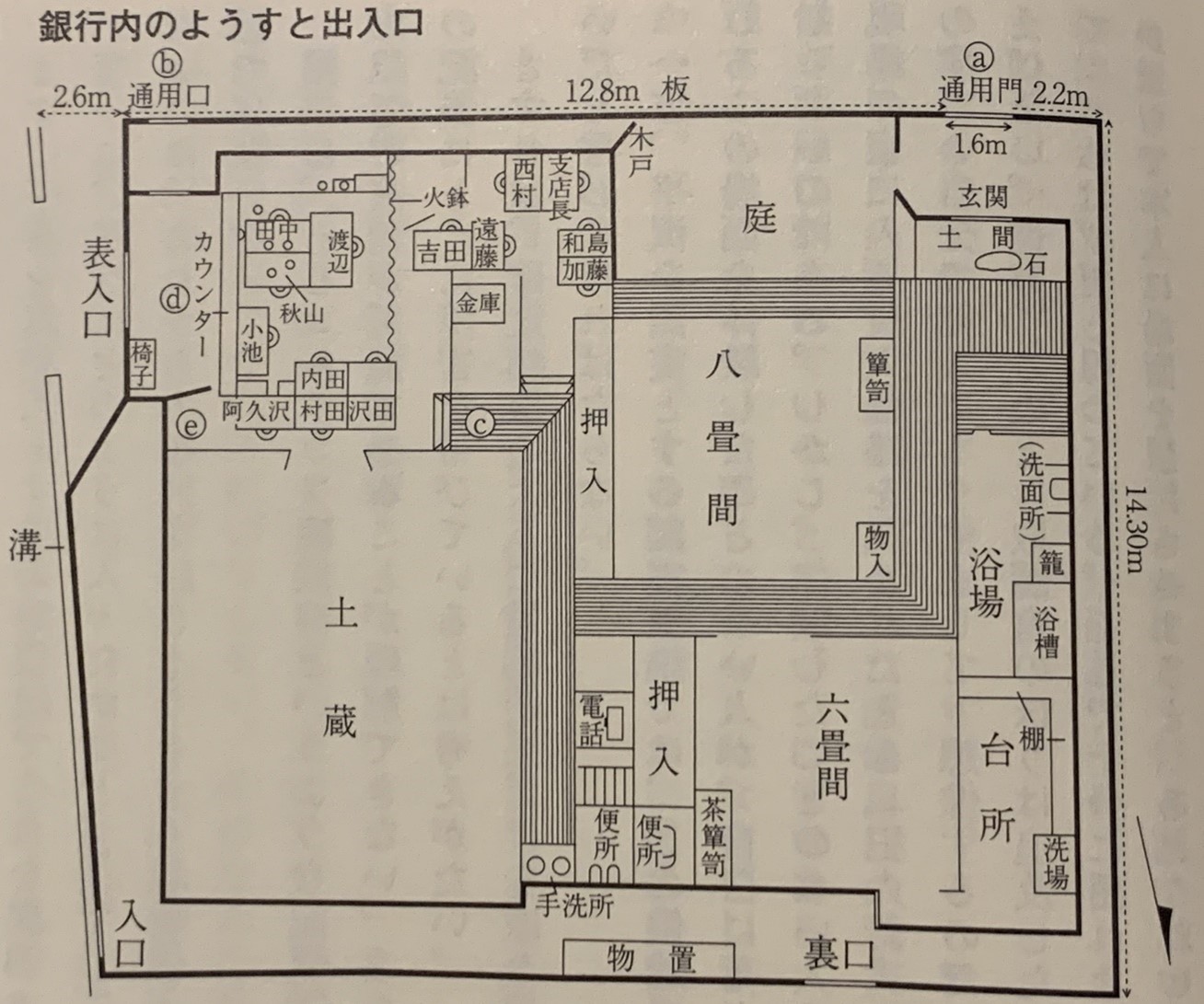

1948年(昭和23年)1月26日(月)15時過ぎ、東京都豊島区長崎町1丁目33番地にある帝国銀行椎名町支店に、年のころ44、5から50歳前後とおぼしきひとりの中年男性が現れる。

表の業務窓口は15時で閉めており、用務員の妻が裏手の通用門で応対した。男は都の衛生局員を名乗り、責任者との面会を求めた。

短髪に白髪交じりのゴマ塩頭、鼻筋の通ったインテリ風の顔立ちで、左のこめかみから頬にかけてシミがあった。身長160cm前後、鼠色の背広の上に茶色いオーバー姿、左腕に都のマークの入った腕章を付けていた。前夜に降ったみぞれで道はまだぬかるんでおり、赤色のゴム長を履いていた。

週明けの月曜日は業務が特に忙しく、行員たちは残務整理に追われている最中だった。支店長は腹痛がひどくなり午後から病欠していたほか、その日は5人が休んでいた。

来客の報せを受けて吉田武次郎支店長代理が対応に当たると、「東京都衛生課並 厚生省厚生部医員 医学博士某」と書かれた名刺を差し出した。

男は「進駐軍のホートク中尉の指令により伺いました」「町内の相田小太郎方にある共同井戸で集団赤痢が発生しました」「患者の同居人が本日銀行を訪れたことが分かったため、衛生局による行内の消毒作業が必要となります」と訛りのない丁寧な口調で言った。

「そこで消毒隊が到着するより一足先に、全員に予防薬を飲んでいただくようお願いに参りました。行内にいる人間を全員集めていただきたい」と来意を告げる。当時は市井に感染症が流行することも多く、支店長代理はこれを応諾して、表入り口の脇にある通用口へ回るよう男に伝えた。

支店長代理が招集をかけ、行員12名と住み込みの用務員一家4名、合わせて16人がその場に集合する。

「先に予防薬の飲み方の手本をやって見せます。進駐軍放出の薬剤で効き目が強いため、歯に触れると琺瑯質(ホーロー質、エナメル質)を傷めます。ですので、液が歯に触れないように舌で下の歯を覆いまして、喉の奥に流し込むようにして一斉に飲むように…」と実演して見せた。

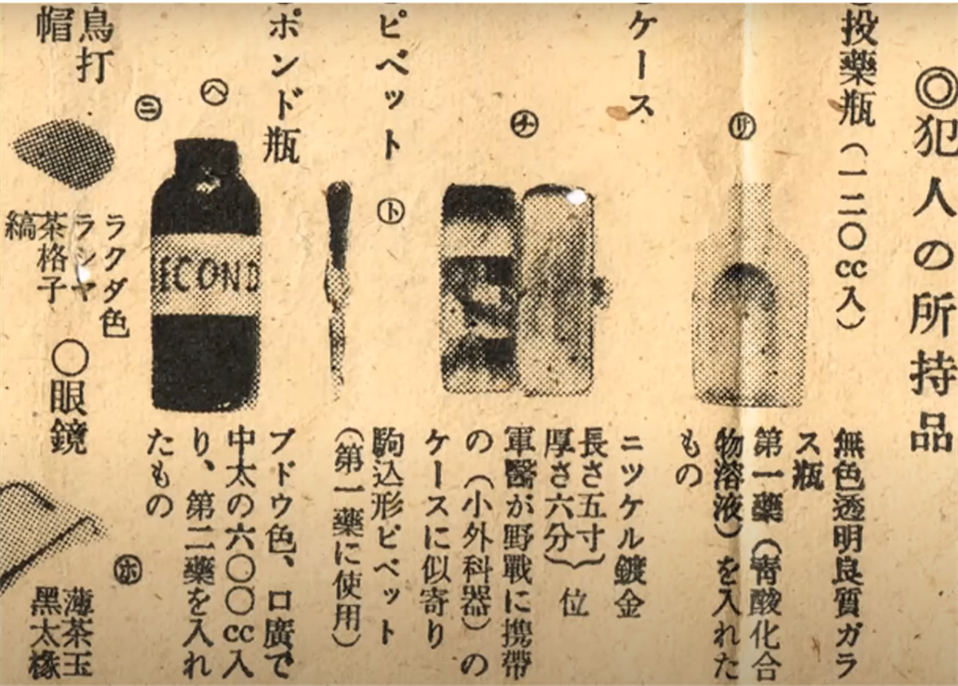

さらにブドウ色の600㏄大のボンド瓶を出し、「飲み終えましたらもうひとつ《SECOND》の薬を注ぎますので、茶碗を机に置いて。1分経ちましたら飲んでください…こちらは水と同じように普通の飲み方で構いません」と説明した。

男は第1薬の入った茶碗が全員に行き渡ったことを確認して「では、どうぞ」と促す。行員たちは言われるがまま、見様見真似に一斉に第1薬を口に含む。強い刺激があったため、男が第2薬を瓶から直接茶碗に注ぎ入れると、みんな続けざまにそれを飲み込んだ。

ひりひりとした喉の痛みが取れず何人かが「うがいに行ってもよいですか」と尋ねると、男は「はい、よろしい」と答える。

堪えきれず口を濯ごうとみんなが台所や風呂場へと水を求めたが、数分のうちに悪寒やめまい、吐き気、激痛といった症状に見舞われ、10分と経たぬ間にバタバタと倒れてもがき苦しみながら意識を失った。

男は事務椅子に座ってその様子を見ていたが、やおら目に付いた100円札など現金16万円余(一審では「16万4410円ぐらい」*)、1万7450円の小切手、持参した薬瓶と器具を持ち去った。また支店長代理が受け取って自分の机に置いたという「衛生局員の偽名刺」も発見されず、犯人自ら周到に回収していったと推測されている。

大金庫は施錠されていなかったが中にあった約35万円は手つかずだった。

16時ごろ、意識が戻った行員女性が無我夢中で助けを求め、路上へ這って出たところを付近の住民が見つけて通報した。すぐに聖母病院に搬送されたが16人中12人が死亡(10人が発見時にすでに息絶え、2人が搬送先の病院で死亡確認)、4人が重体に陥る大量毒殺で、飲み方の手本までやって見せる前代未聞の強盗事件であった。

(*貨幣価値の算出は物価変動などにより一概に何倍と表すのは難しく、資料によって現在の価値にして500万から1500万円と大きな開きがある。参考までに昭和24年の国家公務員「大卒・六級職」初任給が4,223円、令和4年は189,700円で約44.9倍である。これに被害額を当てはめて単純計算すれば8,165,515円となる。)

目白署に捜査本部が置かれ、捜査方針について議論が交わされた。

まず犯人は実在の米軍将校の名を挙げていたこと、また実際に相田方では擬似発疹チフスが起こり、近くには衛生班を乗せたジープが調査に訪れていたことが確認されたことから「進駐軍に出入りのある者」と推測された。

実際に来ていたのはアーレン中尉とされ、同行していた都の衛生局員によると集団感染はしておらず、事件の発生時刻までには作業を終えて役場に帰着していた。

生存者もいたことから、毒物は致死量すれすれの量を飲ませたと見られ、薬剤の性質を熟知していると考えられた。支店長代理ら生存者の話によると、手慣れた様子で作業していたとの話から「薬品研究や防疫行政の心得のある者」との見方が強まった。

更に犯人は落ち着いた語り口で「一見上品にて柔和な好男子」の印象とされた。自ら飲み方の手本を示して見せるという特徴的手口は相手の警戒心を解く有効な手法で、その場にいた16人全員をまんまと騙し果せている。捜査本部では似たような「詐欺」の事案があるのではないかと見て、過去の犯歴から洗い出しを開始した。

ふたつの未遂事件と換金

事件の翌日、以前にも新宿区の三菱銀行中井支店で同様の手口の未遂事件が起きていたとの知らせが警視庁に届けられた。

帝銀より1週間前となる1月19日(月)の閉店直後、中年男が現れて「厚生省技官 医学博士 山口二郎 東京都防疫課」という名刺を差し出した。男は「井華鉱業の落合寮で集団赤痢が発生した」「そこの住人がこの銀行を訪れていたため消毒を行う」と話し、行員を集めるように求めた。

その場にいた行員15名らに薬を飲むように求めたが、偶々居合わせた高田馬場支店長が「自分は当行の人間ではない」と拒否する態度を示した。男は「現金などの消毒も必要だ」と話したが、その場に現金は置いていなかった。男は鞄から薬瓶を取り出し、無色透明の液体を郵便小為替に振りかけたふりをしただけで帰っていった。

その後の調べにより、「山口二郎」名刺は17日(土)に銀座8丁目の露天商・斎藤安司に印刷を発注し、翌18日(日)に受け取りにきていたたものと判明。しかし「山口二郎」なる都の衛生局員は実在しておらず、偽名刺であることが分かった。

露天商は「注文に来た男は帝銀事件の人相書きと似ている」と話したが、実際の記憶は年恰好も覚束ず、男の詳しい情報にはつながらなかった。

更に前年の1947年10月14日にも品川区の安田銀行荏原支店でもよく似た未遂事件が起きていたことが判明する。

「厚生技官 松井蔚(しげる)」なる名刺を持った男が現れ、「小山三丁目の渡辺方に水害で被災した母子が避難しているのだが赤痢に罹り、そこから集団赤痢が蔓延している」と話し、やはり「消毒係が来る前に予防薬を飲んでもらう」と説明して、帝銀事件同様に自ら2種類の水薬を飲む実演をやって見せた。男の口ぶりは「オールメンバー」「オールキャッシュ」といった英語交じりだったとされる。

銀行の用務員は飲んだふりをして近くの交番へ感染症について問い合わせてみると、巡査は「聞き知らない」として不審に思い、銀行へと赴いて男を問いただした。すると男は「消毒の者がすぐに来る」「そんなことを警官が知らないではダメではないか」と𠮟責。当の巡査は学校を出たばかりの新任者で年配男の言い分に気圧されてしまった。20数名いた行員のうち複数名が口にしたが苦いだけで体に異常なく、結局男は「遅いから様子を見てくる」と落ち着きのない様子でその場を後にしたという。

いずれも金銭や人的被害がなかったため立件されずに記録されていただけだった。その風貌や閉店直後を狙った計画的犯行、実在する進駐軍防疫官の名を挙げて「集団疫病」の発生、「進駐軍の消毒班」を騙り、「予防薬」を用いる一連の手口からほぼ同一犯とみて間違いなく思われた。

一見すると未遂事件は失敗のようにも思われるが、捜査本部はこれを同一犯による「予行演習」と判断した。

未遂を含む3件での目撃者は総数48人に上った。事情聴取を基に人相書き、さらに本邦初のモンタージュ写真が作成されて全国紙に掲載された。モンタージュの効果は凄まじく全国で延べ4500人に嫌疑がかけられた。主要な目撃者たちは全国から寄せられた数千枚の容疑者の顔写真を見せられ、100人を超える参考人を相手に「首実検(面通し)」が行われた。

といえば熱心な捜査が行われたように聞こえるが、それだけ犯人に直結した証拠がなく、風貌や薬剤の扱いに慣れているといった外形的情報に依拠せざるを得ない、絞り込みが難しい事実を裏付けてもいた。

安田銀行で用いられた名刺について、松井博士は実在する人物で当時は仙台に暮らしていた。氏は聴取に応じ、名刺は自分が刷ったものに相違ないが、人相の男に心当たりはないと話した。松井博士は1942年春から南方の軍政部に勤めてジャワで終戦を迎え、引き揚げ後はずっと仙台に勤務していた。「東京方面で自分の名刺を持つ者はそう多くない」と語り、かつての部下や衛生兵などによる悪用も考えられると見解を述べた。

松井氏の引き揚げ後の交友関係は東北や北海道方面が主であったが、名刺を渡した相手の大半を逐一メモに書き残していたことから、その後の容疑者逮捕へとつながっていく。

1月31日の読売紙は、事件翌日となる28日に安田銀行板橋支店で男が小切手で1万7450円を引き出して立ち去っていたことを報じた。振出人「森越治」、裏書「後藤豊治」、住所は本人が記したものではなく、後から犯人が書き加えたと見られた。記されていた「板橋三の三三六一」は実在しないでたらめの住所と判明する。帽子を目深に被っていたため人相ははっきりしなかったが、田川敏夫支店長代理は男の特徴として「五尺三寸前後で、肩は丸みをおび、厚みがあって、猫背ではなく、着ぶくれたような感じ」と説明している。

下は現在のおおよその位置関係である。品川方面から新宿・池袋方面へ「山手通り」でつながると見ることもできる。

捜査本部は事件や未遂事件では平日「15~16時」の間に銀行を訪れていることに注目していたが、作家・松本清張氏は後年『日本の黒い霧』(1960)の中でその「曜日」にも注目した。

たとえば事件翌日の換金について、合理的に考えればできるだけ早い時間帯の方が発覚のリスクは低いと考えるが、犯人が安田銀行板橋支店に現れたのは午前中ではなく、犯行と同じく15時半頃になってからであった。ここから犯人は「午前中には換金に来られない用事があった」と解釈された。

月曜に犯行、火曜に監禁に及び、土曜日曜には偽名刺のため銀座を訪れているが、水木金曜日には動きを見せていないことに着目すると、犯人は月・火なら早めに仕事が引けるが水木金曜日は全日拘束される勤務シフトなのではないかと松本氏は指摘している。

事件のあった26日の現場検証は21時半頃で打ち切られており、27日にはまだ決済作業も窃盗品の確認も処理途中で「小切手の紛失」に気付いていなかったのである。小切手の盗難被害が早期に判明していれば、換金の際に逮捕できた可能性がある。森川氏は戦後混乱期における警察力の低下に一定の理解を示しつつ「不手際の一語に尽きる」と初動捜査での致命的な失敗がその後の混乱を招いたとしている。

毒物について

小切手以外にも初動捜査のつまずきは重なっていた。

事件現場となった帝銀椎名町支店は元々「質屋」だった建物を転用したつくりで、多くの被害者が床や廊下に所狭しと倒れていた。発見当初、現場に駆け付けた警官は「集団食中毒」と誤認したため、救出作業を急がせようと人を次々と現場に入れてしまった。狭い事務室や廊下を多くの人間が行き来したため、指紋や下足痕などの現場保存はなきに等しかった。

犯人が直に触れた茶碗や小切手などから指紋が検出されていてもおかしくないが、気付いた時には汚染されており鑑定は意味をなさなかった。

最重要証拠ともいえる「毒物」も適切な管理が行われていなかった。警官は行員たちが口を付けた茶碗に僅かに残されていた液体を確認したが、手近にあった醤油瓶にまとめて移し替えて保存した。後の鑑定では「青酸化合物」であることまでしか判別できず、醤油瓶のせいか否かは判然としないが、毒薬が汚染された可能性も否定できない。

発生当日に東京地検から呼び出された東大法医学教室・古畑種基教授は正式な鑑定ではないとしたうえで「おそらく青酸カリ、ないしは青酸ナトリウムなど青酸化合物」とした。

解剖鑑定は当時法医を委任していた東大と慶応大(中舘久平教授)で6体ずつ、胃の内容物と吐瀉物が確認された。

胃の内容物は、先に鑑定した慶応大では3体が酸性、3体がアルカリ性、吐瀉物についてはいずれもアルカリ性を示した。一般的な青酸中毒死の場合、胃の酸性度は明かなアルカリ性反応を呈するため、青酸化合物との見方が強まったが構成する金属が何かは証明できなかった。

鑑定結果の食い違いの原因について、遺体の外見的特徴から6体を選別したとする説や当初「集団食中毒」との見立てから胃洗浄など措置の過程で化学変化が生じた等の見解もある。また東大・古畑教授と警視庁との結びつきは強く、その後、古畑鑑定による血液や剖検が重要な証拠とされてきた難事件でいくつも冤罪が発覚したことから、今日では血液学、法医学の権威であるとともに「御用学者」の汚名も知られている。

(古畑教授は後の著書『法医学ノート』(1959)では、純粋な青酸カリの中毒には見られない嘔吐などの症状があったことを踏まえ、一部が空気中の二酸化炭素と反応して無毒化したと考え、「古い風化した青酸カリ」と見解を述べている。)

青酸カリ、青酸ナトリウムは戦前から工業用薬品として流通し、メッキ工場や製鉄所などで広く利用されていた。毒物及び劇物取締法(1950年施行)以前は小さな町工場などでは管理が厳重でないところもあり、持ち出しも不可能ではなかった。また即効的毒性から戦争末期には「自決用」として少量を携行する者もあった。大陸での入手や人伝に出回ることもあって入手先の特定は現実的に困難と思われる。

(日本最古の青酸カリ毒殺事件としては、1935年に浅草で起きた小学校校長殺しが知られている。校長が役場で職員全員分の給料を受け取ったあと、喫茶店で人と会い、紅茶に口を付けると立ちどころに身もだえて絶命した。席を共にしていた男は金の入った風呂敷包みを奪って逃走したが、出入りの足袋業者・鵜野洲武義と判明し、その日のうちに御用となった。鵜野は工場勤めの知人から2g10銭で薬品を購入しており、知人はまさか毒薬として使うつもりとは思っていなかったという。芸者遊びの金欲しさによる身勝手な犯行で、翌36年8月に死刑判決、37年10月26日に死刑が執行された。)

支店長代理の弁によると、第1薬を飲んだとき「酒を飲めない人間が強い酒を飲まされたような」胸が焼ける感覚があったと言い、預金係の村田正子さんは「すごく苦かった。飲んですぐに気持ちが悪くなり、洗面所に駆け付けた」と述べている。

嚥下から発効までおよそ2分から5分の時間差があったとされ、わざわざ2薬まで飲ませる段取りを踏んでいることから、犯人は第1薬の痕跡を消そうとしたか、第1薬の毒性効果が出るまでその場に足止めする目的があったのではないかと推測されている。

(不明瞭な毒物の鑑定結果は後述するアセトシアノヒドリンいわゆる「青酸ニトリール」説の根拠とされたほか、後年、事件に迫ったテレビドキュメンタリー作家、ジャーナリストの吉永春子は、第1薬は人体に毒性を持たないシアン配糖体で、第2薬がその毒性を引き出す酵素だったのではないかといった様々な主張を喚起した。シアン配糖体での謀殺はその後の米軍の研究で実用間近だったとされる。)

犯人のデモンストレーションが演技だったのか、事前に解毒剤を飲むなどトリックがあったのかははっきりしていないが、瓶に薬と油を混ぜておいて犯人は上澄みの油部分だけを抽出して飲んだのではないかと推理された。「舌で下の歯を覆うように」して一気に飲むやり方は、途中で刺激に違和感を覚えて躊躇させないためには理にかなった説明と言えた。

捜査本部の見立てを基に、全国で似顔絵や医療関係者といった嫌疑者が検挙されたが、首実検(面通し)や事件との直接的な関係性のなさからすべて嫌疑不十分とされた。

捜査の展開

捜査本部は当初は医療・製薬関係者や防疫行政関係者など幅広く対象を見ていたが、通常捜査は次第に頭打ちとなり、毒物の使用や謀略に長じた旧陸軍の特務機関関係者による関与を疑う見方を強めていく。松本清張らの著述により「旧陸軍関与説」「GHQ介入説」等として今日でも広く知られている。

陣容

占領当時、警視庁はGHQ公安局の下に置かれていた。捜査の陣頭指揮は藤田次郎刑事部長が執ることとなった。捜査一課は、毒物入手経路などを追う「毒物班」、松井博士が配布した名刺の行方を追う「名刺班」、聞き込みを行う「地取り班」の分業体制を敷く。

そこに平時は経済事犯を担当する捜査二課から5名の人員が補充され、藤田刑事部長直属の「特命捜査班」が組まれることとなる。

捜査本部内で情報の集約や各刑事の役割分担の指示役を担った警視庁捜査一課係長・甲斐文助はその捜査手記「甲斐文書」を後世に残した。事件発生から8月25日の容疑者逮捕後までにあった上官からの指示、下官からの報告を2289ページ、その後10月8日まで続いた裏付け捜査598ページを全12巻にまとめた膨大な資料である。名刺班、特捜班など一部の情報が含まれないものの、当時の捜査状況を伝える重要資料となっている。

旧陸軍特務機関

安田銀行の未遂事件で名刺を使用された松井蔚博士について、連日「松井犯行説」を唱える投書が届いていた。学生時代に婦女凌辱を働いた、南部で抗日行動のあった現地住民二百数十名を「毒殺」したといった詳細が綴られたものもあり、松井氏を知る人物による投書と思われた。1月29日、捜査本部は松井博士を仙台から都内の実弟宅に呼び、捜査二課主任・成智英雄が聴取に当たった。

松井氏は婦女凌辱については否認したが、南方軍防疫給水部9420部隊に在籍したおり、ジャワで原住民多数を毒殺した事実を認め、「チフスの予防薬と間違えて破傷風菌を投与してしまった」と弁明する。未開の地に置かれた前線基地とはいえはたしてそんな甚大な医療過誤が生じうるものだろうか。捜査陣も追及に及んだが、松井氏には事件当時の確固たるアリバイがあり、最終的に帝銀事件への嫌疑は晴れている。

2月1日、藤田刑事部長は成智刑事を個別に呼び出し、「戦中、陸軍に細菌や毒物を使った生体実験を行う秘密部隊があった」「犯人はその秘密部隊と関係がある者かもしれない」と語り始めた。敵軍捕虜を用いた毒物の人体実験、更には抗日行動をとる市民に対して模擬使用(虐殺)されたが、戦争犯罪に該当するため極秘裡に遂行され、そうした事実は歴史の闇に葬られた。実しやかにその存在は噂されたが、敗戦により当時の名簿や研究資料は消去・散逸され、部隊の全容や極秘任務の詳細は公にはされていなかった。

アメリカと緊張関係にあるソ連も彼らの身柄引き渡しを求めており、もし元関係者が事件の犯人として逮捕され、そうした特務機関の存在が公となれば国際問題として重大な事態を招きかねない。かくして捜査二課の成智以下5名は旧陸軍の特務機関に関する特命捜査を任じられた。

・北京の北支那方面軍1855部隊・南京の中支那方面軍1644部隊・広東の南支那派遣軍8604部隊・関東軍軍馬防疫廠100部隊(軍馬の防疫研究、敵方の軍馬に対する細菌戦を準備したとされる)

事件では青酸化合物の使用が疑われたことから、青酸ガスなどの使用についても捜査を進めていくと、3月、「陸軍習志野学校」の毒ガス防護訓練マニュアル「体験要綱」に、帝銀事件の手口さながらに第1薬と第2薬を飲んで手本を見せる方法の記載が見つかる。関係者への聴き取りの中で、スポイトが軍の研究所で使われていたものとよく似ているとの証言が得られ、ゴム製赤長靴が軍で支給されていた事実が判明する。

習志野学校化学兵器研究所の元所長・小池龍二氏は、自身は技術方面には疎いが、青酸ガス散布計画の研究員の報告をもととして「青酸カリは0.02ミリグラム以下の使用量では死に至らぬ。但しその量に酸を与えれば、同量でも時間を要するが死ぬ。0.02ミリグラムに酸を加えた場合は、5分ないし10分で死ぬ」と言い、「帝銀事件の犯人も斯様な研究をした者でなければあんな手口は知らぬ」と発言。捜査陣は当然この報告を捜査の大いなる前進と捉えた。

〔化学戦部隊〕六研(新宿にあった第六陸軍技術研究所)、習志野学校、516部隊、526部隊〔生物戦部隊〕731部隊(石井部隊)、1644部隊、その他防疫給水部、100部隊

当初は習志野学校関係者が、4月以降は毒物の開発・研究をリードした「六研」「九研」「731部隊」が主な捜査対象とされ、該当しそうな人物をリスト化した。年齢・身長・人相・「ゴマ塩頭」といった犯人の外見的特徴で人定調査を進めていき、性格や戦後の行方など聴き取り確認して一人ひとり白黒を付けていった。

当初は特命班のみが極秘裡に旧陸軍特務機関の調査を進めていたが、通常捜査が頭打ちとなると本部全体でも犯人は一般市民ではないとする見方が強まる。4月14日の捜査本部で行われた刑事らへの意見聴取では33名中20名が「軍関係者」が有力とする意見であった(「軍とは限らない」8名、「不明」5名)。

後年の甲斐文書の調査研究によると、最終的には軍関係の捜査報告が全体の1/3を占めるまでになった。帝銀事件の捜査は軍関係に主軸が置かれていたと見ることができる。

青酸ニトリール

4月後半には旧陸軍で毒殺兵器の研究や人体実験をリードした2人のキーマンに聴き取りが行われている。陸軍中野学校で防諜・謀略を教え、登戸研究所では毒物や爆薬等謀略兵器の開発・研究を取り仕切った元技術少佐・伴繁雄氏(43)と、満州で大規模謀略のための生物戦兵器の研究・開発をした731部隊を率いた石井四郎氏(55)である。

4月21日から、伴氏、元研究員・北澤隆次氏、杉山圭一氏の3名らに聴取。

捜査陣が特に注目したのは、個人謀略に用いるために開発された理想的な毒薬という「青酸ニトリール(アセトンシアンヒドリン)」であった。伴氏曰く、「青酸と有機物の合成に九研が特殊なものを加えて作った」新薬で、「服用後、胃の中に入ってから3分から7、8分経つと青酸が分離して人を殺す」というもので、死因が簡単には掴みづらい性質から謀殺に向いているのだという。「液体で透明」、「味は喉を焼く―—?ような刺激はあるが臭みはない」もので、「一回一人分2㏄のアンプルに入っている」と話した。

1941年5月22日から実施された南京病院での人体実験など当時の研究内容についても話しており、当初は抵抗のあった人体実験も効果が出ると次第に馴れ、「一つの趣味になった」と告白している。中国人捕虜は疑い深かったため、青酸カリを飲ませる際には、2つの茶碗の片方を自分が先に飲んで相手を油断させ、毒入りの方を相手に勧める手法を実際に使ったこともあるという。

また帝銀事件について意見を求めるに、「私の実験結果からは青酸カリとは思えない」との答えが返ってきた。青酸カリは「即効的のもの」であり、「匙加減によって時間的に経過させて殺すことはできぬ」と述べ、「私にもしさせれば青酸ニトリールでやる」と話した。青酸ニトリールであれば青酸(シアン)が検出できても他の有機物は検出できないのだという。

(旧日本軍化学兵器製造の研究を続ける長崎大・常石敬一教授は、青酸ニトリールの説明として捜査員が報告した「喉を焼く―—?ような刺激」について、強い刺激があっては個人謀略(毒殺)に適しているとは考えづらいとして疑問を呈している。伴氏から「青酸化合物」に関する特徴として聞かされたものを捜査員が誤って記載/報告してしまったのではないかと推測している。)

青酸ニトリールのアンプル製造に関わった杉山氏も、青酸カリは即効性で、大勢に一斉に飲ませようとすれば周りの反応を見て飲むのを辞める人間が出るため、失敗の危険が大きくてできない、青酸ニトリールを使ったとみるのが正しいという。

「若し青酸カリを使う場合、よく青酸カリの特徴を研究した大家か、若しくは全然素人がやる以外、一般化学者はそういう即効性のもので十六人も殺すことはできない。青酸ニトリールの方がやり良い」

更に、施設でアンプルの管理を任されていた北澤氏らは「終戦のときに陸軍省か憲兵隊か参謀本部の使いだという人物が『自決用だ』と言って2度、青酸ニトリールのアンプルを200~300本持ち出した」が「その後の行方は分からない」と証言。伴氏も「これで自決した者はいない」と語る。

北澤氏は後年のテレビ取材などでも「持っていただれかが一人ぐらい帝銀事件で使わんとも限らん、という気がしたんですね、私は」と見解を述べている。

その後、4月27日には青酸ニトリール開発者の滝脇重信氏に聴取が行われた。

症状は「飲ましてから3分くらい経つと青酸の症状を起こし(3分くらいで倒れる)、死ぬのはそれから1時間1時間半かかる」「3分経つと痙攣を起こして倒れる」「脈と心臓が止まるのは早い者で15分、遅い者で1時間くらいかかる」と説明。牛乳や紅茶に混ぜても効用に変化はなく、「帝銀程度のなら人工呼吸と解毒剤注射をすれば助かることがある」と述べた。

確実致死量は体重60kgの大人であれば1g。実験でも「味が無い」と確認されており、「シアン系の臭ひが若干する」と述べた(青酸化合物はいわゆる「アーモンド臭」と呼ばれ、桃や杏仁に似た特有の甘い匂いを発する)。

滝脇氏は延べ1kg弱を生産して、ストックができたので1942年8月頃に増産をストップした。総司令部を経由して満州・ハルビンの特務機関に送られ、末端10か所程度に分かれたと推測されている。実数やどのように用いられたかは不明だが、現地から届いた評判はそれほどよくなかったとされる。

不敵な男

731部隊を率いた石井四郎氏には4月24日から9度にわたって聴取が行われている。

当初は「軍関係のことは聞かないでくれ」と証言を拒んだが、4月27日には自ら捜査本部に現れて進んで聴取に協力した。

青酸カリの致死量について「分量により5分、8分、1時間、3時間、翌日とどうにでもできる。これは絶対的なものである」「研究した者でないと分からぬ」と断言する。「即効的なもの」とした伴氏の説明と大きな食い違いを見せている。

捜査員の報告は、石井氏が九研(登戸研究所)とは協力関係にはなく快く思っていなかった、見下すような話しぶりだったことも伝えている。

(このことから山田朗教授は、大戦末期には複数機関で毒ガス、細菌兵器などの実用研究が進められていたが、上層部がトップダウン式に命じた訳ではなく、各機関・研究者たちの独自判断によって研究が為されていたと推測している。だが組織としての交わりはなくとも、個々の科学者・医師らの交友はあったため、双方でどういった分野の研究開発が進められているかはある程度了解していたとみられる。)

石井氏は、帝銀事件の犯人について「俺の部下にいるような気がする」「15年20年、俺の力で軍の機密は厳格なので、なかなか本当のことは言わぬだろう」と意味深長な発言に加えて、「参謀本部も手をまわして聞いてやる」と捜査に協力的な態度に転じた。こうした発言や態度は当局のその後の捜査方針を否応なく旧陸軍関係者へと向かわせていった。

4月30日、3度目の聴取で、捜査員は具体的な人名については口が重い石井氏に対して「泣き落とし」の戦術を取ろうとしていた。しかし前の聴取とは一転して、石井氏は捜査陣に立腹する態度を見せた。

曰く「進駐軍のトンプソン中尉」から過去の研究について尋問を受け、「天皇の命でやったというのなら天皇も戦犯だ」と罵りを受けた、警察の共産党筋から731部隊の情報が漏れたに違いないと紛糾する。この日の聴取は不調に終わった。

しかし後年の調査研究により、実際にトンプソン中尉が石井氏への尋問を行ったは1946年のことと判明しており、このときの石井の対応は捜査員を翻弄するための虚言ではないかと推測される。

5月6日、4度目の聴取。石井氏の扱いに苦慮した捜査員たちはピース煙草4箱を差し入れている。

研究実験の証拠資料などはないかと聞かれると、石井氏は「写真は全然ない、通帳も焼いて逃げてきた」と煙に巻いた(が、後年これも事実ではないことが判明している)。しかし部下に「チョコレートに青酸カリを入れて毒殺した者がいた」等と気を引くような情報を小出しにする。

5月13日、5度目の聴取ともなると石井氏も青酸カリを用いた人体実験の情報を口にするようになり、具体的な人名を挙げるようになる。年代、風貌、特徴などをそれぞれ確認していき、青酸入りのチョコを使って抗日勢力を毒殺していた「乙津某」という男が犯人の見た目に該当しそうだという。

捜査員はその情報を持ち帰り、捜査会議の議事録でも20回以上その名が挙がっており有力視されていたことが窺える。しかし懸命の捜索にもかかわらず結局「乙津某」の行方は判明しなかった。「乙津某」が実在するのか、石井氏の証言の信ぴょう性は不明だが、最初から捜査陣をかく乱する意図があったようにも捉えられる。

また成智氏の手記によると、このときの聴取で疑わしい人物として薬物中毒で除隊となっていた軍医中佐「諏訪三郎」なる人物にも迫っていたと言い、今日でも真犯人ではないかとその名が挙がる。しかし該当の人名は軍医将校名簿に存在せず、同じ諏訪姓が2名おり、1人は49年に病死したとされる。諏訪に限らず人格や風貌から疑わしいとされた人物には悉くアリバイがあったり、その後の情報が途絶えたりといった者が多い。戦争末期から敗戦後の動乱ぶりに加え、特務に当たった軍人たちは素性を隠して帰国した者も多く、人定は平時より難しさを増していた。

6月25日、藤田刑事部長の指示で「帝銀毒殺犯人捜査必携」を作成した。捜査必携はビラ一枚に「似より寫眞(モンタージュ写真)」や筆跡、特徴などそれまで収集された情報を一覧化したもので、ここにも「軍の関係は特に」との記載がある。上の写真は刑事捜査で使用されたはじめてのモンタージュ写真とされ、警視庁の犯人検挙への強い意気込みが分かる。その作成にはGHQの協力があったという。

笑う容疑者

かたや人相書きやモンタージュを元に各地から嫌疑人の検挙情報が届けられるもののいずれも犯人とするには決定打に欠け、捜査はずるずると長期化に向かっていた。

茨城県平磯町にある自宅で御子柴の妻も調べをうけ、衣類、薬品などが押収されたというが、取り調べでアリバイがネックとされた。連行される当の御子柴はなぜか歯を見せてにかっと笑っているように見える。

御子柴はDDT(殺虫剤、農薬)の散布器具のセールスマンで、47年3月に東北での販路拡大の最中、松井博士と名刺を交換していた。御子柴は松井名刺を紛失しており、名刺班からこってり追及を受けていた。

一方、平磯で町政批判の急先鋒としても活動しており、聴取後も公聴会の場で「私は帝銀事件の犯人そっくりです。松井博士から名刺をもらいました」などと豪語して聴衆の気を引いていたばかりに、町長派の幹部から密告されて再び別件で挙げられた。

連行される姿や寂しげな細君の様子、押収された薬瓶など、さも「真犯人」とばかりの画づらに感じられるが、ナレーションは「東京の捜査本部では、堀崎捜査課長以下、次々にくる情報と四つに組んでいますが、嫌疑は薄いと本部では見ています」と結んでいる。

面通しの結果、誰も犯人と同定した者はなかったが、御子柴は事件当日のアリバイがどうしても説明できず、執拗な取り調べに屈して「実際はしないのに『した』と言われるのなら、これも敗戦日本においては仕方がない」という考えに陥り、自白に至った。

しかし自白後の再家宅捜索によって紛失していた松井名刺が発見され、嫌疑はすっかり晴れて難を逃れた。もし名刺が発見されていなければ歴史は変わっていたかもしれない。

執念の逮捕

小樽の叔父の元へ帰省していた平沢を逮捕したのは「松井名刺」を追っていた名刺班班長・居木井(いきい)為五郎警部補であった。極秘逮捕であったが入道の際に情報が洩れて、東京にたどり着くまでの間に犯人逮捕は知れ渡っていた。ホンボシであることに絶対的な自信を見せた警部補の言動、本件初となる逮捕状付きでの検挙に報道陣も色めき立ち、上野駅には群衆が押し寄せた。

後編でも触れるが、平沢はテンペラ画家として日本画壇で一廉の地位にある著名人であった。夜行列車での道中もずっと衣服でくるまれて水一滴飲ませずトイレにも立たせない護送の様子が報じられるや、人権派から厳しい批判の槍玉にあげられる。9月13日参議院司法委員会で田中榮一警視総監が人権蹂躙の批判に対して、逮捕までの経緯を説明し、誤解を受けてしまったが護送にも細心の注意が払われていたと答弁した。慎重な言葉選びにも苦心の色が窺える。

捜査本部内でも4月以降は軍関係筋による犯行との見方が多勢を占めていたことから、急転直下ともいえる名刺班による平沢逮捕劇には懐疑的な見方も強かった。取材を受けた堀崎捜査一課長は「最有力者ではない」「シロ7分クロ3分。とにかく、本部に着いたら捜査はしてみる」と発言。慎重というより否定的ニュアンスとも取れる態度を示している。

下のリンク1948年8月31日『日本ニュース』で護送の様子が一部見られるが、「帝銀容疑者続出」と銘打たれ、他の容疑者と一緒くたに報じられている。

松井蔚博士によれば、名刺は事件前年1947年3月に100枚刷ったもので、内7枚が手元に残っていることから93人に配ったものとされた。つまりそのうちの1枚が10月に安田銀行での未遂事件に犯人が使ったものと推測できた。

名刺班は松井博士が書き留めていた交友録を頼りに配布先を洗い出し、93枚中68枚を回収(93人のうち68人はシロ確定)。残る25枚が犯人につながる線となった。

25枚のうち17人の受領者は特定された。しかし17人は保管せずに廃棄あるいは行方知れずで名刺の現物は手許にないという。残る8枚のいずれかが犯人筋の相手に渡ったのか、それとも行方知れずのうちの一枚が犯人によって悪用されたのか。

2月上旬の段階で松井名刺の配布先の一人として平沢はリストアップされており、名刺班は小樽署を通じて名刺の所在を確認させた。平沢は確かに47年4月27日に『春遠からじ』と題した絵を皇太子殿下に持参するため上京の折、青函連絡船で会った松井博士と名刺を交換していた。だが同年8月の在京中に日暮里・三河島間の列車内で掏摸(スリ)に遭って財布ごと持ち去られ、今は松井名刺を保有していないと話した。行方知れずの事故名刺扱いとして、平沢への捜査はしばし据え置かれていた。

そのほか松井蔚の名を騙る怪人物の情報も入っていた。47年12月か48年1月、その中年男は宮城県にある東北大医学部病院の薬局に「池の魚を処分するため」という不自然な理由で青酸カリを買い求めたという。しかし松井博士と旧知だった職員薬学部長・高瀬豊吉氏が、同姓同名だが別人なのを不審に思い、販売を断ったという。

居木井警部補は6月に至って再び平沢に疑いを深め、北海道に渡って過去の傍証を洗い、本人と接触して写真撮影まで行った。本人と妻の証言との食い違いや事件当日のアリバイが不明確であること、過去に詐欺未遂事件を起こしていたこと、さらに日頃経済的に窮していたにも拘らず事件直後の1月29日「林輝一」という偽名で被害額に近い8万円を東京銀行に預金し、北海道へ帰省するなど出処不明の金10数万円を用立てているといった状況証拠を並べ立て、藤田本部長に逮捕状の請求を直訴した。

高木検事の後年の回顧録によれば、捜査陣営では犯人は旧軍部とする見方が大勢を占めていたため、居木井の直訴を受けた本部長は検事に「困ったことになった」と相談したとされる。捜査本部としては平沢を本命視していた訳ではないが、捜査を前進させるためにシロ/クロをつける消去法として逮捕状の請求を認めたものとみられる。

逮捕の遅れに対する世間から警察への風当たり、捜査陣営での名刺班の逆境的な立場からすれば居木井警部補の執念の捜査とも言えた。(*名刺班には1963年の吉展ちゃん事件などで名を馳せる平塚八兵衛の名もあった。後年の著作で本部内での名刺班の冷遇について愚痴っている。)

〔後編に続く〕